地球上所有的古老民族,都经历过最原始的太阳崇拜阶段。

中国上古先民亦不例外。

不断被发现的新石器时期文化遗存,反复证明着这样一段曾经的历史。

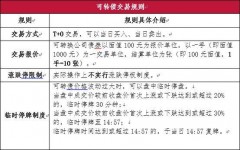

比如,距今7000-5000年的仰韶文化彩陶、良渚文化陶器上的图像,如上图所示。

就中国古文字来说,目前所知成体系的成熟文字是甲骨文,距今3500年左右。尽管时间上似乎比上述图像晚了不少,但仍可从中窥见上古先民的太阳崇拜及其文化传承。

比如,“旬”字。

甲骨文的“旬”,写如以下——

学者称,其“沟回”的笔画,为“亘”字之省变。

请注意,“亘”不读“gèn”而读“xuān”。读“gèn”之“亘”,是后生之字。

读“xuān”之“亘”,小篆本字为“二”中一个“囘”字。《说文》称之“古回字”。含义为“回转”,亦与“回”字义同。这个字,还是“宣”之本字——古云“宣阴阳”,即“亘阴阳”,阴阳回转、转圜之意。

对于上述字形字义,孙诒让先生之《契文举例》,还有唐兰先生,皆有详考,恕不赘引。

甲骨文“旬”字,于省变“亘”字上面加一“短横”,如上图。

此“旬”,也包含“回转”之义,但不是“阴阳回转”,而是“太阳轮转”。

学者亦称,甲骨文“旬”加上的一短横,实为甲骨文的“甲”字,即“ ”。然后,“丨”之笔画发生“回转”,恰好表示从“甲”至“癸”的“十日”。

商代历法,“年”之下有“春”“秋”两季;再往下的计时单位是“月”;“月”下有“旬”;“旬”中含“十日”。

还有,商代,以“干支”纪日——以从“甲”至“癸”之“十干”,配以“十二支”,循环往复,异常娴熟。

甲骨文的“旬”,所会意的,就是从甲至癸的“十日”。

“一期《合集》一一四八二”“二期《合集》二六四九0”“三期《合集》三一二一0”“四期《合集》二四七00”“五期《合集》三五四00”等相当多卜辞中,“旬”字排在首位的最主要的就是上述含义。

其实,小篆的“旬”字,仍然以“会意”方式,表达了上述含义。

《说文》云:“勹(bāo),裹也。”又云:“旬,徧也。十日为旬。”

“旬”,“包裹”十日;一旬,就是周徧度过十天。

小篆的“勹”字,其形象,倒是更像“回转”。

“十日为旬”从何而来,其中传承着上古先民“天有十日”的原始想象。

“日”字,是先民对太阳最直观的视觉描摹。

“日”的时间概念,也来自先民对日升日落的直观感知。

太阳带来光明,也带来温暖,还孕育了万物生长。古人最初一定非常奇怪——怎么太阳会按时“照常升起”?

于是,形成了“天有十日”的想象。

这样的想象究竟产生于何时,恐难“一言以蔽之”,但一定相当之早。

《山海经.大荒南经》云:“东南海之外,甘山之间,有羲和之国。有女子名曰羲和,方浴日于甘渊。羲和者,帝俊之妻,生十日。”

《海内东经》云:“黑齿国,下有汤谷。汤谷上有扶桑,十日所浴。在黑齿北,居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”

《大荒东经》云:“有谷曰温源谷。汤谷上有扶木,一日方至,一日方出,皆载于鸟。”

这可以看作不同部族不同传播渠道流传下来的极古老“十日”传说。

上古先民认为,天有十日,栖息于东方神木之上,一日在上九日在下,或者,一日从西方回来一日从东方升起。

三星堆出土了“神树”,存有“九枝”。学者称,或有“十枝”毁断而已,当为传说中“扶桑”或“扶木”,即太阳栖息之所。

这一三千多年前的国宝,亦可印证“天有十日”传说之古老。

按《大荒南经》的说法,“十日”,是“羲和”所生。而“羲和”,是“帝俊”之妻。“帝俊”,在上古神话里,就是主管天地阴阳的最高天神“太一”。

《尚书.尧典》是另一种说法,天神帝尧,命羲、和“钦若昊天,历象日月星辰,敬授人时”。“羲”“和”就是后来的 “伏羲”“女娲”,帝尧命令他俩按照“昊天”之“天道”,观测天象,以确定人间方位、时间和历法。

《山海经》中的“羲和”,虽然变成了“母亲”,但显然,其也属于“天神”,由此才可能生下“十日”。

另外,《山海经》也说得清楚,“十日”是乘坐“神鸟”升起降落的。古人一定认为,不如此,西方落下的太阳就不可能再赶回到东方。

神鸟负日,亦称“金乌负日”,在中国,是至少有七千年以上的古老传说,如题图。

后来,古人逐渐认识到,天上的太阳其实只有一个。所以,才有了后羿射日的神话。他射下了九个太阳,可是,并非直接射太阳,而是射负日的“金乌”。

春秋时期的《天问》说:“羿焉彃(bi)日,乌焉解羽?”这是问,后羿怎样射日,金乌又如何散落毛羽?

无论如何,先民之“天有十日”这样的认知,反映在文字上,就有了“旬”字。

“旬”,就是先民从“甲”到“癸”,数者“十日”形成的时间概念。

或曰,先民何以恰好确定“天有十日”,而不是其他数字——比如,九个或十一个?

《左传.昭公五年》云:“明夷,日也。日之数十,故有十时,亦当十位。”

这是说,天有十日,所以一天有“十时”。春秋之前,古人曾将一天划分为十个“时辰”。后来,才有“十二时辰”,再进一步细分为“二十四时辰”。

《左传》说,因为天有十日,也才“亦当十位”,就是实行“十进位制”。

或许,这话应该反过来说,因为古人最早实行了“十进位制”,人们才想象天有十日。

人类的认知过程,一定是一方面以外部世界为对象,一方面以人自身为对象;在对客观主观认识的过程中,也逐渐产生了“数”等抽象概念。

世界上的古老民族,大多自古形成了“十进位制”的理念。人类学家和认知理论学者认为,这与人有十个手指有最直接的关系。所谓“掐指一算”,最初不是巫占,而是计数。

《周礼.周官.冯相氏》云:“冯相氏掌十有二岁,十有二月,十有二辰,十日,二十有八星之位,辨其叙事,以会天位。”

这说的,就是冯相氏这位官员,“掐指一算”,以手指计数,推算“天位”。

又贾公彦《疏》:“十日者,谓甲乙丙丁之等也。”

《淮南子.天文训》高诱《注》:“十,从甲至癸日。”

可推知,不仅“天有十日”来自先民“掐指一算”的“十进位制”,连“十天干”都极可能起源于“十进位制”形成的“天有十日”之说。

《说文》曰:“十,数之具也。‘一’为东西,‘丨’为南北,则四方中央备矣。”

“十”,古人称之为“二绳”,是“立表测影”而观测得到的“子午线”和“卯酉线”,二线垂直相交,准确指示了“东南西北”之“四方”及加上“中央”的“五位”。

古人将“东南西北”的“四方”,与“春夏秋冬”的“四时”结合在一起,形成了统一的时空观。

然后,以“天有十日”计时,得出“旬”字,又使静态的时空观动态化,便形成了“东方日出”“西方日落”循环往复的三维立体加时间矢量的生动图形。

这是白天的图景。

夜间,古人想象常仪生下了十二个月亮,周而复始运行。这一定与一年中包含十二个月有关,又是一番图景。

但是,“旬”,作为计时单位,所反映的,肯定是最早最原始的太阳历。

后来,古人将常仪所生之月加入了“考量”,于是产生了中国比较完备的“阴阳合历”。

,