众所周知,国军并非铁板一块,而是分为大小不同的派系。这一点从其诞生起,特征就很明显。

在1920年代后期国军的北伐中,逐渐形成了所谓的四大集团军,即蒋系的第1集团军、冯玉祥的第2集团军、阎锡山的第3集团军和李宗仁的第4集团军。

不用多说,这4个集团军之后肯定是水火不容的,结果到编遣会议后便撕破脸皮,爆发了蒋桂战争、蒋冯战争、中原大战等新军阀混战。最终到1930年,以老蒋获胜而告终。

老蒋名义上掌控全国后,其实自己的中央军嫡系还并未达到绝对优势,对中央军旁系的控制程度也高低不一,而全国范围内的地方军则有相当力量。

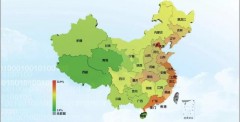

直到1937年全面抗战爆发时,东北军还有10多万人,晋绥军又有10多万人,西北军宋哲元部、韩复榘部也有很强实力。此外,川军、桂军、滇军、粤军、西北马家军的实力和地盘也都不小。

全面抗战初期,各地方军系均以精锐参战。

直面抗日第一线的部队自不必多谈,当时尚未处于战区的桂军也以第7军和第48军参战,滇军派出了第60军参战,粤军派出了第66军和83军参战,川军则出动了第20军、第21军、第23军、第41军、第45军等部参战。

以参加淞沪会战的70多个师为例,中央军嫡系有15个师、中央军旁系有17个师、依附于中央军的湘军有13个师、川军有8个师、粤军有6个师、东北军有7个师、桂军也有7个师。

全面抗战初期,所有参战中国军队的伤亡都很大。但后续的整补力度也都不小,因此在部队的规模上反倒是扩充的。

有不少网友认为国军在全面抗战初期损失惨重,主力全部丧失了战斗力,军队是越打越少。其实这种观点很没有常识,更不符合历史实际。

1937年全面抗战时,国军员额约200万人,此后作战减员虽大,但整补数量更大。

整个抗日战争中,国府征发壮丁实数达1400万人,其中除了数百万人于途中死亡、逃亡外,仍有数百万人补入部队。实际上每年的补充数,均在百万人以上,补充数远大于作战损失。

因此到1944年时,国军兵额一度高达650万人,当然这其中有不少吃空饷导致的缺额。

在当年的豫湘桂战役中国军大败,损兵数十万之众,到年底时检验各部,兵额尚有590万人之众,仅就陆军正规作战部队而言,有124个军354个师又31个旅,此外还有大量特种部队。

老蒋早在1944年年初即言道:敌人在我国境内的不过六个军,而我们用以抗战的有一百廿个军,以二十个军来对敌人一个军,还打不过敌人,还要常常受敌人的打击。

而豫湘桂战役的惨败,更说明了国军建军的质量之低,因此开始坚决缩军。

实际上缩军一策对抗战中的国军而言,并非稀奇,相关的讨论早就很多了。包括美国人也认为,国军量大而质劣,非整军不可行。

但实际上在抗战的客观形势之下,兵额不可能有大幅缩减。尤其各系统将领都想借着抗战机会扩充实力,因此所谓的缩军是越缩军越多,部队的建制也是越来越大。

当然了,这期间扩充建制的大多是中央军的几个大佬,具体而言就是胡宗南、陈诚、汤恩伯。

全面抗战时,胡宗南基干部队只有第1军、汤恩伯部只有第13军、陈诚的部队多些,但主要也是靠第18军。

结果到抗战后期,三位中央军大佬各自麾下便有数十万之众。尤其是胡宗南集团,其主力在陕西不断扩充,却基本不与日军交战。

连美国人都对其意见甚大,认为此举不可理解。日军的冈村宁次甚至在回忆录中专门点明:蒋介石以其直系最精锐的胡宗南军驻扎于接近中共根据地延安附近的西安一带。该军除在河南作战时曾派出一两师兵力之外,基本上未曾与日本军作战过。

实际上胡宗南的任务有四个,一则是阻止日军进入陕西,二则是包围封锁陕甘宁,三则是遥制西北诸马,四则是编练新军,充当中央军的后备机动兵团。

而在全国各大战区中,第三、第五等直面敌军的一向战区,多是杂牌军顶着。中央军一部精锐在第一战区,主要精锐在第六和第九战区,以防日军突入重庆。

滇缅战场开辟后,驻印军全部为中央军,滇西远征军除了第53军为东北军番号外(实际上该军也已经中央军化了),其余都是中央军。同时,中央军在云南还有第5军、第52军在看着滇军的龙云。

如此一来,除了在西北的胡宗南集团外,中央军在滇缅仍有相当实力,而且这一部分军队是换装美械作战的,无论人员、装备都远超国内其他部队。

由于抗战比较艰苦,国府的补充又优先于中央军,因此到抗战中期时,各杂牌军便已经疲敝不堪,难有全面抗战初期的那种劲头和实力。

其中一些规模小的杂牌军被撤销瓦解或中央军化,还有的也只能是勉强生存,只有桂军的情况还稍好一些。

这也是抗战中后期,杂牌军系面对日军进攻不堪一击的重要因素。

客观来看,即便是抛却杂牌军系将领主观上力求保存实力的因素,以硬实力而言,也是难堪一战的。

所以到抗战后期,实际上中央军已较抗战前期,具备了对杂牌军数量和质量上的大幅优势。但老蒋对杂牌军仍然不放心,老蒋的意图在于逐步消灭杂牌军,而非与其共存。

自1944年底,国军正式开启了缩军整编,直到抗战胜利后仍在进行。

到1945年底时,国军员额从590万人压缩到了490万人,建制部队裁撤番号达36个军111个师又21个旅(期间也新建了几个军),军事机构裁撤1471个,军事院校裁去69所。最终其作战部队保有量为89个步兵军、2个骑兵军,共计253个师。

在这一轮压减中,明面上看中央军也裁撤了不少部队。但实际上这些部队都是暂编、新编等部队,而且人员分流,都充实了主力部队。而杂牌军的番号裁撤却是实打实的,尽管其有意识地保留实力,但基本无济于事。

在武器装备方面,杂牌军和中央军的实力差距就更大了。

1944年到1945年,国府通过美械武装了13个军,其中除了中央军化的53军是东北军番号外,其余都是正牌的中央军。

日本投降后,所得的133万日军的武器装备,也是优先武装中央军的其他嫡系和中央军旁系部队。比如黄百韬的25军,就是基本日械化的军。都说黄百韬部是杂牌军,其实该部当时已经完成中央军化了,并不属于杂牌部队。

而数百万的国械武器,其中性能优良者也是优先供应中央军,杂牌军仅能得到些破枪烂炮而已。

此时的各路杂牌军,即便是保存实力较好的桂军也被裁撤至仅剩3个军。另外阎锡山的晋军、傅作义的绥军、西北马家军也只是保持了较高的独立性而已。

其余滇军、川军、粤军已经支离破碎,依附于中央军,西北军、东北军更是仅存些细微部队,徒具虚名而已。

当然,整军到这个地步还不算完。1946年初,国军进一步整编,由军改为整编师。

这一轮整编下来,部队员额又从490万人,压缩到了430万人。

实际上这一轮主要压缩的是空额、老弱和军官,同时在这一过程中还补入了不少伪军的精壮。

以整编74师为例,该军在整编前有32720人,整编后则有30978人,实际上兵力并没有相差多少,但建制部队却少了3个团,期间还曾补入伪军精壮数千人。

中央军这么搞自然实力受损不大,但杂牌军,尤其是跟中央军关系较远的杂牌军就又得压缩一轮。

由于杂牌军军官被裁员过多,且善后处置很不得当,因此便酿成了后来的中山陵哭陵事件。

但不管怎么说,起码在1946年国军精简整编后的这430万人,中央军已经占到了绝对的优势,无论武器装备还是人员配置都是如此。

而且经过长达一年多的减员、压减,国军员额缩小了200多万人,倒是在很大程度上解决了空额问题。

因此在解放战争爆发时,国军正规军的编制充实度还是可以的,远非抗战时期的缺额那么严重。

所以老蒋为什么要挑起全面内战呢?

因为在老蒋看来,他实际上就是具备了绝对的军事优势。

你看,海空军全是中央军系统,我军没有海空军;炮兵、装甲兵、工兵、汽车兵等特种兵,也是清一色中央军,我军才几门炮?陆军中,精锐美械军、日械军、国械军大都还是中央军,我军最多不过从东北接受日式武器,可那最多也只有国军日械的一半。

而且在老蒋看来,我军打的都是游击战,没什么正规战能力,国军都是精简的正规军精锐,作战焉能不胜呢?

但是老蒋不明白的是,打仗不仅是比飞机大炮,更是打人心。别的诸多方面我们暂且不谈,就只说国军的整编。

其整编纵然是强大了中央军,但问题是中央军中的派系却未能解决,实际上派中有派,照样还是勾心斗角。

比如杜聿明指挥新1军和13军,人家就不买账;陈诚到东北后,新6军不买陈诚的仗;而张灵甫当整74师师长,那更是谁都瞧不上,连王耀武的人都想动。

在大决战《淮海战役》中,有个总座高见的段子,刘峙这种国军元老,都压不住邱清泉。实际上,也只有杜聿明的话,邱清泉还能听进去些,连中央军都乱成这样,杂牌军又如何呢?

所以我们看当时的国军,别看美械、日械、国械武器挺唬人,编制调整得有模有样,但实际上还是各看各的不顺眼,实战中友军有难不动如山等等屡见不鲜。这样的军队在战斗力上,其实本来就大大打了折扣了。

,