扫棚 进入腊月二十三之后,各家各户都要打扫卫生。用扫帚将墙壁上下扫干净,扫完之后,擦洗桌椅、冲洗地面,用干净、整洁、亮堂来迎接新年的到来。中国民间称之为“扫尘”“掸尘”。民俗专家表示,扫尘既有驱除病疫、祈求新年安康的意思,也有除“陈”(尘)布新的含义。

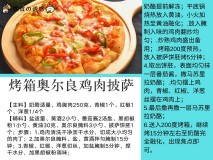

赶年集,办年货 过年之前要作很多准备,要买很多东西,吃的、用的、穿的、戴的、耍的、供的、干的、鲜的、生的、熟的,统名之日“年货”,过年之前采购工作称为“办年货”。在农村置办年货多选择赶集,年集是一年中规模最大参与人数最多的一次。蒸馒头 旧时为了春节期间来客人做饭锅不够之备,所以要提前蒸几锅馒头备用,也为春节祭祖用,也做黏豆包之类,二十八把面发、二十九蒸馒头即指此,也有称二十九把油走,意指做油炸食品。黏豆包 黏豆包是一种满族食品,满族人传统上喜欢黏性的食品。目前仍是东北地区人们冬季餐桌不可或缺的主角。黏豆包一般是在冬季开始的时候制作,将红小豆或大芸豆煮熟,捣成豆沙酱,放入细砂糖,攥成核头大的馅团;用揉好的黄米面将豆馅团包入里面,团成豆包状,放入波罗叶(苏子叶)的屉中大火蒸二十分钟,即可出锅。吃的时候可蘸白糖,吃其香甜黏;也可拍成小圆饼用油煎吃,品其香酥脆。贴春联 过年家家都要贴对子(春联),春联也叫门对、春贴、对联、对子、桃符等。“门心”贴于门板上端中心部位;“框对”贴于左右两个门框上;“横披”贴于门媚的横木上;“春条”根据不同的内容,贴于相应的地方;“斗斤”也叫“门叶”,为正方菱形,多贴在家具、影壁中。养猪的要在猪圈上贴上“肥猪满圈”;粮囤子上要贴上“粮食满仓”,马车和拖拉机上要贴上“出入平安”的字样。贴春联时间一般是在农历腊月二十九或者三十早上。

福倒(到)了 每逢新春佳节,家家户户都要在屋门上、墙壁上贴上大大小小的“福”字。“福”字代表着“幸福”“福气”“福运”。为了更充分地体现这种向往和祝愿,都将“福”字倒过来贴,表示“福倒(到)了”。民间还有将“福”字精描细做成各种图案的,图案有寿星寿桃、鲤鱼跳龙门、五谷丰登、龙凤呈祥等。贴窗花 新春佳节时,东北地区的人们喜欢在窗户上贴上各种剪纸窗花。不仅烘托了喜庆的节日气氛,而且也为人们带来了美的享受,集装饰性、欣赏性和实用性于一体。 当然在东北还有一种特别的窗花,那就是冰窗花。东北的冬天冷的又早又狠,早起拉开窗帘多有冰窗花挂满玻璃窗。东北的冰窗花几乎没有重样的,每一次零下20多度寒潮来临,玻璃上总是生成千姿万态的冰窗花,神奇与诗意、象形与联想、纯洁与高雅、纯自然的鬼斧神工之美。年夜饭 东北人过年最为讲究的要数大年三十(除夕夜)的年夜饭了,家人团圆,欢聚一堂,有说有笑。东北人非常重视年夜饭的质量,这顿饭必须包括“四大件儿”,即鸡、鱼、排骨和肘子。吃完年夜饭, 开始吃冻梨、冻柿子。由于东北天气寒冷,一些水果冻过之后,另有一番滋味。经过冰冻之后的水果酸甜可口,果汁充足,还能解酒、解油腻。

年三十吃饺子 大年三十晚上辞旧迎新,一定要吃饺子,在众多的饺子中只包上几只带有硬币的,谁吃到了这样的饺子就预示着在新的一年里会交好运,有吉祥之意。饺子包好煮好,吃之前要放烟花鞭炮,这是孩子们最喜欢的节目了。之后初一、初五、十五的早晨饭前也要要放爆竹。年夜饭吃完后孩子要给长辈拜年,给爸爸妈妈、爷爷奶奶、叔叔伯伯磕头,然后就是拿红包。

三十不关灯、初一初二不扫地 东北人在大年三十都要点长寿灯,彻夜通明。大年三十直到正月十五元宵节,每家每户都要挂红灯笼,到了晚上就要点亮灯笼,而且要点一宿,意味着益寿延年,香火不断。在东北,上了年纪的老人都有这样一个说法,大年初一、初二这两天,不扫地,就是不愿将好运气、财气扫走,所以只有等着到了初三才可以扫地。破五 正月初五也称“破五”,这“破五”其实是说在早前过年会有很多讲究和禁忌,而到了正月初五这天,这些禁忌就解除了,大家可以尽情的玩耍了。还有一种传说是说当年姜子牙封神时忘记了自己的老婆,他老婆就去玉皇大帝面前去闹,玉皇大帝无奈就规定到初五这天人们为了她再“破费”一次,吃一顿饺子,这就是“破五”吃饺子的由来。

正月十五上元节 元宵节是中国主要的传统节日,也叫元夕、元夜,又称上元节,因为这是新年第一个月圆夜。因历代这一节日有观灯习俗,故又称灯节。正月十五吃元宵,可汤煮、油炸、蒸食,有团圆美满之意。

正月不剪头 东北人一般在大年初一到农历二月初一之前不能剪头,民间流传如果剪头会克(死)舅舅,所以东北人很忌讳这点,没有人会在正月里剪头。“二月二,龙抬头”这表示着二月初二这天人们剪头会很吉利,所以在这一天很多人都会争相剪头,讨吉利。

高跷和秧歌 高跷和秧歌向来都是东北人的挚爱,虽然城市中的表演已不再像往日那样红红火火,但一到过年还是会让这一传统项目得到最大频率的曝光,生长在黑土地的人们那热辣豪爽的性格全都在这热情洋溢的大秧歌中挥洒出来,让人体验到的不只是过年的喜庆,更多的是新一年的好兆头。

除夕的鱼初一吃 “年年有余”是农耕社会对于新年的美好愿,“余”与“鱼”同音,所以年夜饭上也少不了做上一 条鱼,而且鱼一定要是一整条,表示完完整整、圆圆满满。不过这条鱼虽然会摆在年夜饭的餐桌上,但是不能动,寓意是过去的一年有“余”。那这条鱼什么时候吃呢?凌晨零点新年到来的时候就可以吃了,预示新的一年也要有富余。

初一的饺子初二的面 俗话说“初一的饺子初二的面”,初一吃完饺子,初二就要吃面了。而且初二的面最好是用初一包饺子剩的面来做。其实寓意也很简单,这面和线的形状很像,而古代的钱都是中间有孔的硬币,得用线穿起来。所以这初二的面就是用来串初一接到的“钱”的,面条长长的,也有和顺美满之意。 据风俗网 东北的民歌唱道:“年到年到,糕糖祭灶,姑娘要花,小子要炮,老头要顶大毡帽,老太太要块大黏糕……”这是东北家喻户晓的民谣。那么,东北人是怎么过年的呢?

,