袁枚、蒋士铨与赵翼一起被称为清代乾隆诗坛上的三大家。由于清初钱谦益、吴伟业、龚鼎孳号称“江左三大家”,袁、蒋、赵三人又被称为“江右三大家”。三家中,袁枚有《小仓山房诗文集》,蒋士铨有《忠雅堂诗文集》,而赵翼除诗集《瓯北集》外,并无文集留存,但著有《廿二史札记》《陔余丛考》及《檐曝杂记》等学术著作及笔记。三家诗文集中,均有文本涉及西方事物,本文拟以此为中心,勾勒其中所建构的西方形象,分析乾隆朝中国精英对西方所持态度,并进一步探究相关观念的形成过程以及知识的获得途径。由于现存海量清代别集中蕴藏着丰富的与异域有关诗文,借此个案研究,管窥蠡测,或有抛砖引玉之用。

一

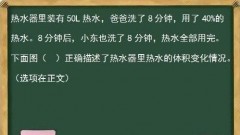

乾隆三大家诗文中,与西方人或物有关诗文题如下:

(1)袁枚《小仓山房诗集》卷一九《嘲眼镜》、卷一〇《颂眼镜》、卷三六《余五十岁用眼镜,今八十矣,偶尔去之,转觉清明。作别眼镜诗》、卷三五《谢镜诗并序》以及《小仓山房文集》卷八《记富察中丞四事》、《小仓山房续文集》卷三四《庆远府知府印公传》。

(2)蒋士铨《忠雅堂诗集》卷二《泰西画》、卷四《自鸣钟》、卷二六《为陈约堂题大西洋狮子图》。

(3)赵翼《瓯北集》卷七《同北墅、漱田观西洋乐器》、卷一〇《初用眼镜》、卷一七《番舶》、卷二九《西岩斋头自鸣钟分体得七古》、卷四三《静观二十四首》其十六。

从内容上看,上述诗文主要涉及玻璃制品(大玻璃镜、眼镜、望远镜、显微镜等)、西洋画(包括壁画)、自鸣钟、狮子、教堂及教士、西方的使团、西方商船及舰队等。其中袁枚与眼镜有关的三首诗歌,内容主要是感叹年老导致的身体机能变化,虽然所咏之物来自异域,但诗歌并没有提及这点。这至少说明眼镜在当时的使用已经日渐普遍,有人已经习焉不察,不太注意其源自异域这一属性。不过,这就使得我们无法由此窥测袁枚心中的西方形象,因为“一切形象都源于对自我与‘他者’,本土与‘异域’关系的自觉意识之中”。

鉴于此,本文对这三首诗不予讨论。三家其他诗文,则对于“他者”“异域”有明确意识,而他们对于西方的看法也或隐或显地体现其中。例如,同样是写戴眼镜,赵翼《初用眼镜》就明确提到眼镜“相传宣德年,来自番舶驾。内府赐老臣,贵值兼金价。所以屠公馈,瓠庵作诗谢(见《吴瓠庵集》)。初本嵌玻璃,薄若纸新砑。中土递仿造,水晶亦流亚”。

具体而言,三家对于西方的看法分为以下几个方面:

其一,三家对于西洋器物及制作工艺的精巧都表现出了由衷的好奇与惊叹。袁枚自称有“镜癖”,家中收藏了铜镜、玻璃镜三十余种。浙江方伯张松园投其所好,“亲唤波斯造大镜”,赠给他一面“其高八尺横六尺”的西洋镜,袁枚在《谢镜诗并序》中赞叹:“秦宫古制久闻名,道我西洋镜更精。”而蒋士铨《自鸣钟》则云:“西法巧窥测,尺寸具宇宙。”赵翼则更是一再感叹:《初用眼镜》云“奇哉洵巧制,曷禁频叹讶。直于人力穷,更向天工假”;《番舶》云“张帆三桅竿,卷舒出意创。颓若垂天云,足使红日障。瞬息千百里,凌虚快奔放。操舟不以力,役使罡风壮”;《西岩斋头自鸣钟分体得七古》云“神哉技乃至乎此,问是西洋鬼工作”;《静观二十四首》其十六云“所以显微镜,西洋制最巧”。

其二,对于西方艺术,蒋、赵二人均注意到其与中国本土艺术之间的差异,承认西方艺术在某些方面为中国艺术所不及。蒋士铨《泰西画》描绘了他观看西洋画的感受,由于图中画楼朱阁太过逼真,以致他竟然想登临一眺:“有阶雁齿我欲登,踏壁一笑看文绫。”由此,他感叹:

乃知泰西画法粗能精,量以钿尺累黍争,纷红骇绿意匠能。以笔着纸纸不平,日影过处微阴生,远窗近幔交纵横。红蕖欲香树有声,小李楼阁莫与衡。

西洋绘画重视图中所绘之物的大小比例,注意阴阳向背凹凸的不同,再加上彩绘设色,立体感与真实感极强,蒋士铨甚至认为中国绘画史上以着色山水闻名的“小李”李昭道也不能与其相抗衡。在诗的后半部分,蒋士铨曲终奏雅,对于“宫室峻丽如蓬瀛,蛮夷以此相夸惊”颇不以为然,塑造了“设险以德”“太平有道”的“中国”形象与“蛮夷”相对照。而赵翼《同北墅、漱田观西洋乐器》中也提到教堂内的壁画:“引登天主堂,有像绘素壁。观若姑射仙,科头不冠帻。云是彼周孔,崇奉自古昔。”而在其《檐曝杂记》卷二“西洋千里镜及乐器”条中则将其观感说得更清楚:“所供天主如美少年,名邪酥,彼中圣人也。像绘于壁而突出,似离立不著壁者。”显然,西洋画的立体感也给他留下了深刻印象。在天主堂内,赵翼等人还欣赏了西洋乐器演奏,诗中对于西洋音乐有一段描写,认为“虽难继《韶》《頀》,亦颇谐皦绎。《白翎》调漫雄,《朱鹭》曲未敌”,即虽然无法与上古圣王的音乐相比肩,但节奏很是和谐,一般的教坊乐曲根本无法与其匹敌。

其三,对于西方人,袁、赵描绘了其与中国人差异极大的形貌及其带给中国人的心理冲击感,而赵翼甚至还注意到西方人脱帽、鞠躬等礼节。对形貌自然特征及礼俗差异的强调说明袁、赵明确意识到西方人“非我族类”,而这一自觉背后潜藏的是对“其心必异”的警惕与担忧。袁枚《庆远府知府印公传》记载了英国军舰闯入中国的情形:“海大风,有二巨舶进虎门,泊狮子洋,卷发狰狞,兵械森列,莞城大震。”赵翼《同北墅、漱田观西洋乐器》里提到住在教堂里的钦天监正刘松龄,说是“中有虬须叟”。而其《番舶》则更为详细地描绘了西方商人的形貌、穿着打扮、行为举止以及风俗习惯:

贾胡碧眼睛,魋曷迥殊状。窄衣紫裹身,文不挟纩。腰带金错刀,手斟玉色酿。免冠挟入腋,鞠躬作谦让。云以敬贵客,其俗礼所尚。

引诗第二句“魋曷”典出《史记·蔡泽列传》,唐举在给蔡泽看相时说后者是“曷鼻……魋颜”,即长着像蝎子一样的鼻子和往外突出的额头,赵翼以此形容西方人的钩鼻凸额;“迥殊状”,则强调前述形貌加上发绿的眼睛使得这些外商与中国人形貌差异极大。

其四,对于西方人不远万里来中国的行为,无论其真实目的是逐利,还是传教,三家都认为这充分体现了“天朝”声威远播,以致远人主动向化,但袁、赵二人也已经注意到西方人飞扬跋扈后面的日渐强势,中国对此必须予以警惕。

袁枚《庆远府知府印公传》中,印光任两次与英国军舰交锋:一次是利用地利人和之便加以智取,“先遏籴以饥之,再匿船匠以难之”,让英人既得不到补给,又无法修理破损的船只,最终只好答应把俘获的战俘交给中国处理(《记富察中丞四事》中第一事所叙与此大同小异);另一次是当六艘英舰想劫夺来澳门贸易的法国商船时,印光任调集水师拦截英舰。在袁枚的叙述文本中,前一次英人的形象是“卷发狰狞”,再加上“兵械森列”,令人害怕;后一次,“番部呿啷哂入澳贸易,咭唎贪其利,先后发六艘,诡言来市,阴谋篡取”,英人不仅贪图利益,还狡诈凶狠。虽然传记中“夷”“诸夷种”以及印光任的话语如“天朝柔远,一视同仁”等居高临下,但英人凭借其舰船枪炮实际上已经一再给中国制造麻烦、带来威胁。

蒋士铨《为陈约堂题大西洋狮子图》中更是充满这类圣朝柔远的话语:

圣朝万国来梯航,西洋谨献百兽王。上表称臣阿丰素,本多白垒陪臣将。天主降生一千六百七十四年三月十七日,乃是康熙戊午当秋阳。大清宠光被属国,永怀尊敬胪职方……狮子自随麟凤至,正服视此同戎羌。

蒋士铨诗中所述有令人费解处,康熙戊午为康熙十七年,即西元1678年,该年秋天也不可能是3月17日。实际上,1674年3月17日是撰写奏表的时间,而狮子被送到北京的时间才是1678年秋天。康熙时著名文人学者毛奇龄躬逢其盛,写有《诏观西洋所进狮子,因获遍阅虎圈诸兽,敬制长句纪事和高阳相公》,其中也有“不为珍禽为怀远”这样的诗句。

赵翼《番舶》中认为这些“海外人”之所以“不惜九死行”,乃是“为冀三倍偿”。与袁枚笔下的英人一样,赵翼眼中的西方人也是贪图重利的。但诗中以同情的语气写商船“混茫一气中,孤行空所傍”以及在航行中遇到各种艰险危难时船员们“奋死起相抗”,又从另一侧面勾勒出西方人敢于冒险的特性。不过,“天实间隔之,谁能使内向?惟中国有圣,休气远乃望。睹兹重译通,足征景运旺”等诗句说明,在赵翼的观念里,他更愿意相信,中国和西方之间远隔重洋,只是在中国圣人、圣王的感召下,这些化外之民才主动“内向”,他们的到来,足以证明圣朝国运昌盛。但是,敏感的赵翼也极为清醒地看到:“逐末犯风涛,其气颇飞扬。奸民暗勾通,市侩谀供养。”他认为,怀柔是必要的,但也须预防潜在的危险,因此中国对于这些外来的西方人“亦贵抚驭宜,俾奉条约谅”。

可见,在他者与自我、西方与中土的比较对照中,三家在诗文里表述了他们对于西方的认识,后人能够从中一窥他们心目中的西方形象,而这一形象在当时具有相当的代表性。

二

上述袁、蒋、赵对于西方的认识,表现出极大的趋同性:夷人来自遥远的大西洋,形貌奇特,贪婪凶狠,应采用适当的方式予以安抚及驾驭;西器奇巧,西洋艺术神奇,充满异国情调,令人着迷惊叹。这种趋同性最显在的表现是遣词用语上的雷同,例如将西方人称为“夷”“胡”,强调他们“卷发”“碧眼”等身体自然特征,将他们的到来视为“远人朝贡”,是“天朝柔远”的结果,体现了“圣朝”的荣光。这些套话的形成可以远溯至先秦儒家经典中的“天下”“夷夏之辨”等观念传统。

儒家经典让中国人相信,“溥天之下,莫非王土。率土之滨,莫非王臣”,天下由位于中心的“夏”与散落四边的“夷”构成。与地理位置相应的是文化秩序等级,华夏文化的等级高于蛮夷拥有的文化,因此,应该“以夏变夷”,反对以夷乱夏。“以夏变夷”一般是“远人不服,则修文德以来之”,相对柔软平和,但“文化不改,然后加诛”的后手说明其与以夷乱夏一样蕴涵着剧烈文化冲突的可能。而一旦“夷”对“夏”构成实质威胁,则必须“尊王攘夷”。“夷”与“夏”二元对立的观念,强调彼此地理位置的不同以及由此带来的文化差异,地理上的中心主义支撑了文化上的中心主义。明清时期,越来越多的西方人来到中国,他们被理所当然地视为“夷”,先秦“夷夏之辨”中蕴含的华夏文化中心主义也相应转变为中华文化中心主义。尽管满洲在入主中原之初,也被明朝遗民视为“夷狄”,但其政权稳固之后,合法性不容置疑,自居于中华文化正统君临万国,将西方各国视为“夷”,将他们来华视为朝贡。乾隆时绘《皇清职贡图》,英吉利、法兰西、荷兰、俄罗斯等西方国家与朝鲜、琉球、安南、日本等东方国家列在一起,乾隆帝赋诗说这是“皇清职贡万方均。书文车轨谁能外……西鲽东鹣觐王会,南蛮北狄秉元辰”。在《皇朝文献通考》中列有《四裔考》,其中同样有上述国家。至于按语中谓“中土居大地之中,瀛海四环,其缘边滨海而居者,是谓之裔,海外诸国亦谓之裔。裔之为言,边也”,“列圣宅中驭外”以致“四裔宾服”,则跟先秦一样,用地理上的中心与边缘支撑等级秩序上的控制与从属关系。对于中西关系这种一厢情愿的想象,我们在乾隆帝咏外国使者来访的一些诗里也可以一再看到,例如《宴西洋博尔都噶里雅国使臣》中云“勤远非吾事,柔遐借国灵”,《红毛咭唎国王差使臣吗嘎呢等奉表贡至,诗以志事》中云“博都雅昔修职贡,咭唎今效荩诚……怀远薄来而厚往”,等等。前诗题中的“博尔都噶里雅”即后诗中的“博都雅”,即葡萄牙,在乾隆眼里,他们都是“远夷效贡,恭顺自属可嘉”。至于英国使者带来的自诩为“精巧”的“上等器物”,不过是夸大其词,“现今内府所制仪器精巧高大者尽有此类”,压根不足为奇。不过,厚往薄来是“天朝柔远之道”,给予这些外国使者远超他们带来贡品价值的赏赐,关乎天朝上国的体面。在乾隆居高临下的俯视下,马戛尔尼为了“显示欧洲先进的科学技术”、希望“能给皇帝陛下的崇高思想以新启迪”而精心准备的各种器物显得微不足道,其自夸精巧显得十足的小家子气,因为这些东西中国都有。实际上,马戛尔尼他们更没想到的是,即便西方科学技术有值得称道处,在乾隆他们看来,也不过再次证明了中国文化的伟大。因为经过乾隆帝的钦定,明清之际中国知识界倡言的“西学中源”说此时早已深入中国知识精英之心,《四库全书总目》便于相关提要中多次亮出此观点。一旦把西器背后的西学想当然地认定为源自中国,便在类似于阿Q“我们先前比你阔得多啦”的自我安慰中重新恢复了“夷夏之辨”的秩序等级。文化自尊获得维护之后,既可以像袁、蒋、赵三家那样选择对于西器精巧的大方承认,也可以像乾隆帝一样表示对奇技淫巧的不屑,真可谓进退裕如。

可见,袁、蒋、赵三家诗文中西方形象趋同的根本原因在于三人处于同一个文化传统中,程式化的表达表明他们的思维、话语都不可避免地打上了该文化传统的烙印。当然,这也表明,尽管西方文化已经进入中国,但至少直到乾隆朝,由于中国在政治、经济、军事等方面仍未面临强有力挑战,中国固有的文化传统仍具有难以撼动的影响力,依然左右着中国士人对西方的想象。不过,裂痕还是出现了。赵翼笔下的西方形象的另一个侧面,让我们看到“由一个作家特殊感受所创作出的形象”是如何偏离、修正了“出自一个民族(社会、文化)的形象”。

乾隆二十四年(1759),赵翼和两位友人来到北京宣武门内天主教堂参观,《同北墅、漱田观西洋乐器》即咏此事。虽然认为西方音乐比不上中国上古圣王音乐,但登楼之后赵翼发现众多乐器居然是由一个人操纵,他大感新奇,惊呼“奇哉创物智,乃自出蛮貊”。赵翼袭用“夷夏之辨”的说法将西方人称为“蛮貊”,说明他浸润在文化传统里,意识也不可能完全摆脱其影响,仍然存在优越感。但赵翼高出时人的是,他以历史学家的客观理性,回顾了中华文化的形成,认为西方和中国远隔重洋,其文明的形成不太可能是受中国的影响,西方对中国的圣人也未必知道:“迢迢裨海外,何由来取则?伶伦与后夔,姓名且未识。音岂师旷传,谱非制氏得。”经过思索后他得出这样的结论:“始知天地大,到处有开辟。人巧诚太纷,世眼休自窄。域中多墟拘,儒外有物格。”

赵翼断然否定了“西学中源”说,认为西方文明是由西方人自己创辟出来的。他奉劝时人眼光不要太窄,不要仅仅被儒学拘役,在儒学之外仍有广阔的天地。在接触域外文化后,赵翼又将眼光收回来反省自己所背负的文化传统,提倡一种开放的文化心态。其视野之宏阔、思想之开通,在士人为朴学所笼罩的乾嘉时代实属罕见!

这件事情给了赵翼极大的震动,在《檐曝杂记》卷二“西洋千里镜及乐器”条里,他再次详细记载了望远镜和乐器的制作及功用。而在该书同卷“钟表”条下,他再次表达了西学源于西方人自创的观点:“洪荒以来,在睿玑,齐七政,几经神圣,始泄天地之秘。西洋远在十万里外,乃其法更胜。可知天地之大,到处有开创之圣人,固不仅羲、轩、巢、燧而已”。除了这些之外,卷一○《初用眼镜》中的“始识创物智,不尽出华夏”,以及《西岩斋头自鸣钟分体得七古》中的“乃知到处有异人,聪明各把混沌凿”等,都在反对所谓“西学中源”说,强调西方在文化上也自有其独到创获。而反复陈述,说明赵翼对自己观点确信不疑。

有意思的是,早在明代,李之藻在《〈天主实义〉重刻序》中就注意到西方“自古不与中国相通,初不闻所谓羲、文、周、孔之教,故其为说亦初不袭濂、洛、关、闽之解”,但西学虽然“不类近儒,而与上古《素问》《周髀》《考工》《漆园》诸编,默相勘印”。由此,李之藻得出“东海西海,心同理同”这一结论,强调的是中西文化在学理上的相通。虽然赵翼论证的起点是一样的,也是从中西地理间隔以及文化交流史实出发,但他强调的是中国文化和西方文化各有源头,各有创辟。李之藻的比附,主要是为了消除中国人对于西方文化的异己感,促进西学在中国的传播,是出于特定时期文化传播的策略考虑,自有其睿见。但相比较而言,赵翼正本清源的论说更斩截,在举世滔滔、众人皆醉时独持异说尤为难得。

令人遗憾的是,赵翼用差异化表述塑造的西方形象并没有产生多大的影响力。在强大的文化传统规训下,中国士人精英绝大多数倾向于通过对西方他者的否定来确认自我。例如,与赵翼同为武进人且与他交好的晚辈赵怀玉也写有一首《游天主堂即事》,诗中述“番人”,说是“客多虬髯种,食配鸡卵料(饼饵数器,皆以鸡卵汁和面为之)”,也咏及教堂壁画、音乐、千里镜等,但最后却说“徒争象数末,讵析理义奥”,将西方的天文历法视为末学,鄙夷之情溢于言表。而汉学后期代表阮元作诗也说“中法原居西法先”。实际上,一直到清末都有人站在中华文化中心主义的立场上,死守“西学中源”说,甚至像黄遵宪这样出过洋、思想较为开通的近代著名人物也作诗云:“削木能飞诩鹊灵,备梯坚守习羊坽。不知尽是东来法,欲废儒书读墨经。”在该诗自注中,黄遵宪还说:“余考泰西之学,墨翟之学也。”诗句和自注,让读者觉得时间似乎一直停留在康熙朝。

其实,即使是赵翼,他承认的也主要是西洋人的“创物智”,即科学及艺术方面的成就。一旦涉及哲学宗教,赵翼的文化优越感就表露无遗了。例如,在论及天主教时,赵翼认为孔教、佛教、伊斯兰教与天主教同为天下四大教,但从传播的范围来看,“集大成,立人极,凡三纲五常之道无不该备”的孔教反而不如佛教、天主教之广,其原因在于“精者惟中州清淑之区始能行习,粗者则殊俗异性皆得而范围之”。而《檐曝杂记》中有关西方的表述,如谓俄罗斯“其国历代皆女主”“康熙中,圣祖尝遣侍卫托硕至彼定边界事。托硕美须眉,为女主所宠,凡三年始得归。所定十八条,皆从枕席上订盟”,又谓“大西洋距中国十万里,其番舶来,所需中国之物,亦惟茶是急”“俄罗斯则又以中国之大黄为上药,病者非此不治”“天若生此二物为我朝控驭外夷之具”等,则更是暴露赵翼在涉及国族等问题时以中国为本位的鲜明立场,而其对于西方的认识同样有来自传闻的荒诞想象。

三

从袁、蒋、赵三家诗文中的有关表述,我们能清晰地看到文化传统以强大的力量影响着他们对于西方的想象。如果进一步追索,这一文化传统又主要是通过经学与史学完成对士人尤其是其中精英分子的观念塑造以及知识普及。上文已分析过儒学经典有关“夷”“夏”的言说如何影响了乾隆朝士人心目中的西方形象,作为官方唯一学术,经学所倡导的意识形态对于士人的规训作用毋庸置疑,因此下文将着重考察史学中有关西方的载记对于三家相关表述的具体影响。需要注意的是,史学中相关知识的生产同样受到经学中夷夏观念的影响。

在中国古人的知识体系里,史学的重要性仅次于经学。在四库馆臣眼里,“与稗官野记异也”的正史即二十四史地位尊崇,“义与经配”。而二十四史自《史记》始,即立有《南越列传》《东越列传》《朝鲜列传》《西南夷列传》等,到康熙朝修《明史》,其中《外国传》多达九卷,记述异国他邦近九十个,从中可以窥见清代前期中国所拥有的异国知识概况。而乾隆朝像袁、蒋、赵这类士人,他们有关西方的知识,恐怕主要来自《明史》、本朝实录、其他历史著作乃至档案文件等。

赵翼中探花后授翰林院编修,曾参与《通鉴辑览》的修纂,有修史经历。而作为乾嘉时与钱大昕、王鸣盛并称的著名史学家,著有《廿二史札记》,书中于各史多所讥弹,独独对本朝所修《明史》赞誉有加,这一态度背后自然不无清代酷烈文字狱的威慑,但多少也反映了他对《明史》的重视程度。该书卷三四“海外诸番多内地人为通事”“外番借地互市”及“天主教”诸条,均据《明史·外国传》相关记载缕述,可见《明史》对其异国知识的影响。此外,赵翼还曾在《檐曝杂记》卷六“汤若望、南怀仁”条中更明确提及史学阅读对其西方知识获得的影响:

余年二十许,阅时宪书,即有钦天监正汤若望、监副南怀仁姓名,皆西洋人,精于天文,能推算节候。然不知其年寿也。后阅蒋良骐《东华录》……后阅《明史·徐光启传》……《明史·外国传》……

除了《明史》,赵翼在这里还提到了蒋良骐《东华录》,该书主要取材于《清实录》,编年叙清初至雍正十三年事。由于传教士精通天文历算,主持历法的修订,所以赵翼最早接触到他们的名字是在历书上,而更深入的了解则是通过阅读《明史》及本朝实录等史书获得。

袁枚虽不以史学闻名,但他中进士后曾入选翰林院庶吉士,只不过三年期满后被外放任县令。正因为有入翰林院的经历,袁枚才在《庆远府知府印公传》文末自称“旧史氏”,文中相关叙述均来自印光任孙子提供的行状。袁枚《小仓山房文集》前附《古文凡例》,其中关于碑、传、行状体例的议论说明他对于修史并不陌生。而文集卷一○《史学例议序》谓“古有史而无经,《尚书》、《春秋》,今之经,昔之史也。《诗》《易》者,先王所存之言;《礼》《乐》者,先王所存之法。其策皆史官掌之”,即章学诚后来倡言的“六经皆史”论,更可见他对史学颇有研究。

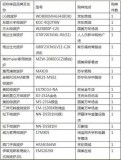

与袁枚不同,蒋士铨入选翰林院庶吉士后表现优秀,“自朝考及散馆皆列第一,授编修。前后充武英殿、国史馆、《皇清开国方略》、文献通考馆纂修官”,与赵翼一样有过修史经历,这使得他有机会直接接触与西方有关的文献档案。而《为陈约堂题大西洋狮子图》作于乾隆四十八年(1783),其时蒋士铨任翰林编修,诗中所述在《正续东华录》有记载:

西洋国王阿丰素遣陪臣本多白垒拉进表贡狮子。表文曰:谨奏请大清皇帝万安。前次所遣使臣玛讷撒尔达聂,叨蒙皇帝德意鸿恩;同去之员,俱沾柔远之恩。闻之不胜欢忭,时时感激隆眷,仰巍巍大清国宠光。因谕凡在西洋所属,永怀尊敬大清国之心,祝万寿无疆,俾诸国永远沾恩,等日月之无穷。今特遣本多白垒拉斋献狮子。天主降生一千六百七十四年三月十七日奏。

与蒋良骐《东华录》一样,王先谦《东华录》主要抄录的也是《清实录》。而《清实录》最主要的史料来源之一即各类章表奏疏等原始档案文件。由于清代国史馆馆臣在修国史时,会从实录馆抄录实录作为参考,因此曾在国史馆任职的蒋士铨完全有机会读到康熙朝实录。当然,参与修史的他也有机会直接接触这些原始档案文件。将该记载与蒋诗两相比较,蒋诗中“大清宠光”“永怀尊敬”等词语袭用表文中原文,这说明蒋士铨肯定读过该表文。

此外,蒋士铨有些西方知识则源自其他历史著作。蒋士铨《泰西画》后半部分云:

我闻海南古里名,僧伽柯枝诸番迎,浮屠梵唱能以诚。其间所产宝藏盈,大布蕃马香椒并。瘠田种麦妇子耕,风俗淳厚无陵倾,石灰画地刑罚轻。

诗中所述如“瘠田种麦”与《明史》卷三二六《外国七·古里》“其国,山多地瘠,有谷无麦”不合,而“石灰画地”亦为后者所无,显然另有所据。明代前期费信在永乐、宣德年间曾随宦官出使海外,著《星槎胜览》,该书卷三“古里国”云:

锡兰山起程,顺风十昼夜可至其国。当巨海之要屿,与僧伽密迩,亦西洋诸国之马头也。山广地瘠,麦谷颇足,风俗甚厚,行者让路,道不拾遗。法无刑杖,惟以石灰画地,乃为禁令……地产胡椒……有蔷薇露、波罗蜜、孩儿茶、印花被面手巾……其好马自西番来。

在传统目录学分类中,《星槎胜览》这类地理博物体笔记归于史部地理类,属于史学范畴。将这条记载与蒋诗中所述比较,费信没有提到古里国信佛的信仰。但在费信之前、曾随郑和下西洋的马欢著有《瀛涯胜览》,其中“古里国”条提到“国王系南昆人,崇信佛教,钦敬象牛”。明代后期陈仁锡纂辑《皇明世法录》,卷八二“南蛮”有“古里”,其中所述综合了《星槎胜览》及《瀛涯胜览》相关内容。该书在传统目录学分类中属于史部政书类,乾隆修《四库全书》时曾遭禁毁,但蒋士铨《泰西画》作于乾隆十五年(1750),远在乾隆三十八年四库馆开设之前,因此蒋士铨有可能读到该书。考虑到此类载记大多前后因袭、辗转传抄,蒋士铨也可能读的是另一综合了上述内容的历史著作。无论如何,我们可以肯定的是,在清代,像蒋士铨这样的士人,其有关异域的知识很重要的一个来源即传统目录学中的史部地理类图书。

可见,从写作缘起来看,是直接接触乃至辗转听闻西方人或物之后,异己的存在激发了乾隆三大家诗文中对西方的表述;而真正支配西方形象建构的其实是三家所身处的文化传统。这一传统中的经史典籍深深地影响了他们有关西方知识的获得以及对西方态度的形成。在乾隆时代,由于中国相对于西方仍保有政治、经济及军事上的优势,固有文化传统对于精英士人仍具有强大规训力,像赵翼那样偏离主流意识形态的对西方差异化的表述宛若空谷足音。

原标题:观念、知识与西方形象的建构:以乾隆三大家为例

来源:《澳门理工学报》(人文社会科学版)

,